Interior: una habitación de un motel de carretera. Suena una música suave de cuerdas que invita al sosiego. Una mujer joven, rubia –cómo no, la obsesión del director– y vestida con una bata hace cuentas en un papel, sentada frente a una mesa; no convencida, acaba por hacerlo trizas. Hace asomo de tirar los pedazos a la papelera, pero se lo piensa: no conviene dejar rastros, leemos sus pensamientos. Busca un lugar donde pueda deshacerse para siempre de los restos de papel. Tiene una idea, se levanta y entra en el cuarto de baño, arroja los pedazos al retrete y tira de la cadena. Baja la tapa del retrete, cierra la puerta, se quita la bata, que deja sobre el retrete, y se mete en la bañera. Corre la cortina: su figura desnuda se vislumbra a través del traslúcido plástico. Plano frontal: escuchamos cómo desenvuelve la pastilla de jabón, mira hacia arriba, la alcachofa de la ducha, y abre el grifo. Una tímida sonrisa recibe al agua que resbala sobre su cuerpo. Primerísimo plano del agua saliendo de la alcachofa. La mujer se enjabona el cuello, la sonrisa es franca, abierta: goza con el agua que cae sobre su cuerpo, se podría decir incluso que la recibe con una cierta liberación. Durante unos segundos, que parecen eternos, observamos, cuan mirones cómo la mujer se ducha, mientras su cuerpo gira en una sucesión de planos: ella no lo sabe aún, pero debe situarse de espaldas a la cortina y a la puerta del cuarto de baño, en segundo término. La joven claramente disfruta con el agua caliente y el enjabonado sobre su piel. Pasamos a un plano lateral de la alcachofa de la ducha, regalando el preciado fluido. No hay música, solamente el ruido del agua lloviendo sobre el cuerpo de la joven y repiqueteando sobre el suelo de la bañera. Se muestra un plano medio: la mujer a la derecha frota su piel con las manos mientras deja que el agua caiga sobre su cuerpo; purificándola, quizá, podría pensar ella en ese momento. Detrás, la cortina traslúcida. Hay un enorme vacío en ese plano, a la izquierda. Pero hay que llenarlo: así, se abre la puerta, alguien entra; no sabemos quién es, sólo es alguien que lentamente se acerca a la cortina.

De súbito, unos violines chirriantes rompen el silencio y una mano descorre la cortina. La luz no le alcanza el rostro, pero sí vemos con claridad que su mano derecha alza un cuchillo enorme que, con la punta hacia abajo, se muestra amenazante. Los chillidos de los violines (“¡ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi!”) conforman la banda sonora del momento. La joven se da la vuelta y chilla: tres planos sucesivos de desigual distancia nos llevan a su boca abierta. Se producen entonces las estocadas, entremezcladas con los gritos desgarradores de la joven, que trata de defenderse, y los histéricos violines. Varias cuchilladas se suceden: sonidos secos nos dan a entender que se hunden en la carne de la joven y la cámara nos hace creer incluso que una de las puñaladas penetra en ella. A los pies de la joven, la sangre cae sobre el agua, que se desliza hacia el sumidero. Más cuchilladas, más sangre. La joven se da la vuelta y se estampa contra las baldosas de la pared, mientras la “asesina” (“es” una mujer madura, aparentemente), de espaldas a la cámara, sale del cuarto de baño. Una mano de la joven, abierta como una estrella de mar, poco a poco cae, resbalando contra las baldosas. Para entonces la música ha cambiado: de los estridentes violines hemos pasado a la cadencia de un violonchelo que señala lo evidente, que la joven se muere, apenas unos hálitos de vida salen de su boca. Se da la vuelta por última vez para situarse frente a la cámara y, poco a poco, se deja caer. Alza una mano, apenas le quedan fuerzas para tantear el aire en busca de un apoyo; finalmente, su mano ase la cortina. La música se desvanece, plano cenital muy breve con la mujer de rodillas; después el ruido de la cortina que se desengancha de la barra superior, al no poder resistir el peso muerto de la mujer, sustituye a la música mientras el cuerpo rápidamente se desploma contra el suelo, quedando a la vez dentro y fuera de la bañera.

Plano del agua saliendo de la alcachofa de la ducha: teñida ligeramente de sangre, ésta se escurre bajo los pies de la joven y desemboca en el sumidero; la cámara sigue el movimiento del agua y parece hundirse también por el agujero. Cambio de plano: un ojo inerte sobre el que gira la cámara, en el movimiento de las agujas de un reloj. La cámara se aleja para mostrar el rostro inerte de la joven, aún con el horror esculpido en la mirada y el rictus de la boca, entreabierta. Rápido cambio a un plano lateral de la alcachofa de la ducha, que rebosa agua, para pasar inmediatamente a otro del rostro de la joven y, después, una rápida huida de la cámara hacia un lateral, entrando en la habitación contigua y acercándose a la mesita de noche, donde hay un periódico enrollado: en el centro del titular superior del mismo, parece subrayarse la palabra “Okay”. Ya está hecho, el asesinato se ha consumado. Entonces La cámara se mueve hacia la ventana y enfoca la casa donde viven el gerente y su madre; se oyen unas palabras, gritadas: “¡Madre! ¡Dios mío! ¡Madre! ¡Sangre, sangre!”. En la penumbra vemos salir a un hombre de la casa: es el gerente del motel, que corre hacia la habitación.

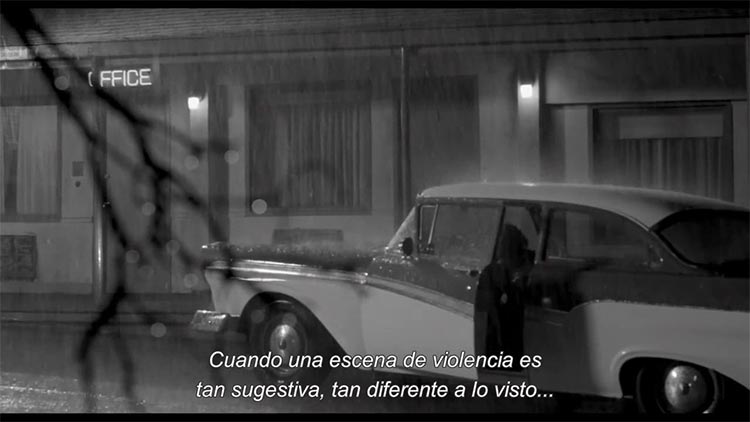

Esta es la famosísima secuencia del asesinato de Marion Crane (Janet Leigh) en la ducha, en el filme «Psicosis», dirigido por Alfred Hitckcock y estrenado en 1960. Una secuencia que transcurre en una primera parte del filme y que se hace esperar unos cuarenta minutos; minutos necesarios, sin embargo, para comprender muchas cosas. Quizá por ello, preocupado porque el espectador no comprendiera la historia y temiendo que se “perdiera” a Janet Leigh –por entonces era habitual que se entrara en una sala de cine con la película ya empezada–, Hitchcock dio la inusual orden de que no se permitiera la entrada en el cine una vez que hubiera comenzado la sesión. Quería que el espectador siguiera la cadena de acontecimientos que llevarían hacia la que consideraba –y así lo hacemos en cada visionado– como la secuencia más importante de la película: la escena de la ducha y “lo” que pasa en ella.

De este modo, y aunque ahora hayamos visto muchas veces la susodicha secuencia, hasta el punto de “interiorizarla” en nuestro imaginario colectivo, convenía (y conviene en un revisionado) ser pacientes y seguir la cadena de acontecimientos que conducirían hacia esa escena: la secuencia que abre el filme (tras unos títulos de crédito marcados por la briosa música de Bernard Herrmann) nos sitúa en la relación adúltera de Mario con Sam (John Gavin), que no acaba de aceptar la idea de dejarlo todo para estar con ella, y como ésta le pide; la decisión de Marion de robar 40.000 dólares, una enorme suma para la época (y suficiente para iniciar una nueva vida), de la oficina en la que trabaja; su huida de la ciudad en coche, sintiéndose reconocida por su jefe en un cruce y, más tarde, detenida por un agente de policía, que parece sospechar algo; cómo todo ello le obliga a cambiar de automóvil (y a gastar parte del dinero sustraído; el despiste al tomar una salida en la autopista y cómo una tormenta le impide concentrarse en la carretera, recalando, por ello, en un motel de carretera; cómo se aloja en una habitación, deja el dinero robado en el periódico robado y entabla después una conversación con el gerente del motel, Norman Bates (Anthony Perkins), que aparentemente vive “con” su madre en el vetusto caserón que hay aledaño sobre una ligera colina; cómo Marion comienza a arrepentirse de lo que ha hecho, charlando con Norman acerca de sentirse “atrapados” por la vida que vivimos y lo que hacemos en ella; cómo, después, mientras Marion se cambia de ropa, Norman la espía a través de un agujero en pared, camuflado tras un cuadro (una versión del episodio bíblico de Susana y los viejos concupiscentes); y cómo Marion realiza las cuentas sobre aquel papel que finalmente romperá y tirará al retrete… la última decisión que podrá tomar en vida.

De este modo, y aunque ahora hayamos visto muchas veces la susodicha secuencia, hasta el punto de “interiorizarla” en nuestro imaginario colectivo, convenía (y conviene en un revisionado) ser pacientes y seguir la cadena de acontecimientos que conducirían hacia esa escena: la secuencia que abre el filme (tras unos títulos de crédito marcados por la briosa música de Bernard Herrmann) nos sitúa en la relación adúltera de Mario con Sam (John Gavin), que no acaba de aceptar la idea de dejarlo todo para estar con ella, y como ésta le pide; la decisión de Marion de robar 40.000 dólares, una enorme suma para la época (y suficiente para iniciar una nueva vida), de la oficina en la que trabaja; su huida de la ciudad en coche, sintiéndose reconocida por su jefe en un cruce y, más tarde, detenida por un agente de policía, que parece sospechar algo; cómo todo ello le obliga a cambiar de automóvil (y a gastar parte del dinero sustraído; el despiste al tomar una salida en la autopista y cómo una tormenta le impide concentrarse en la carretera, recalando, por ello, en un motel de carretera; cómo se aloja en una habitación, deja el dinero robado en el periódico robado y entabla después una conversación con el gerente del motel, Norman Bates (Anthony Perkins), que aparentemente vive “con” su madre en el vetusto caserón que hay aledaño sobre una ligera colina; cómo Marion comienza a arrepentirse de lo que ha hecho, charlando con Norman acerca de sentirse “atrapados” por la vida que vivimos y lo que hacemos en ella; cómo, después, mientras Marion se cambia de ropa, Norman la espía a través de un agujero en pared, camuflado tras un cuadro (una versión del episodio bíblico de Susana y los viejos concupiscentes); y cómo Marion realiza las cuentas sobre aquel papel que finalmente romperá y tirará al retrete… la última decisión que podrá tomar en vida.

Y es que todo ello conforma un sinfín de temas y elementos que han permitido categorizar «Psicosis» como una de las mejores películas no sólo de la filmografía de Alfred Hitchcock, sino también de la historia del cine. Sin embargo, recordamos, sobre todo, la secuencia de la ducha y el asesinato de Marion Crane: una secuencia que trasciende su propia narración y se ha erigido en un momento que, para muchos, revolucionó el cine, especialmente el género del terror y el suspense, para siempre. Así viene a decírnoslo (y llegamos por fin a ello, lector de esta crítica) el documentalista Alexandre O. Philippe con su filme «78/52. La escena que cambió el cine» (2017), que llega a la gran pantalla antes de que, al parecer, se incluya en el catálogo de Netflix.

El título de este documental se refiere a los 78 fragmentos que se rodaron en una semana y que conforman, una vez editados, los 52 planos de la memorable secuencia de la ducha y que antes hemos descrito minuciosamente. Una secuencia que ha dejado huella en la obra de múltiples cineastas, influyendo en su manera de rodar películas de terror y que se considera como un antecedente del género del slasher estadounidense de los años setenta y ochenta, y, un poco antes, del giallo italiano. Como se menciona en el documental, Hitchcock impactó en la época, principios de los años sesenta, por la película que decidió realizar, «Psicosis», basada en una novela de Robert Bloch, inspirada a su vez en los crímenes de Ed Gein, y que en su momento “despistó” a muchos en cuanto a la trayectoria del director británico, que venía de realizar, encadenadas, una sucesión de películas magistrales en los años precedentes: «Crimen perfecto» y «La ventana indiscreta» en 1954, «Atrapa a un ladrón» –última cinta con Grace Kelly, su actriz fetiche por antonomasia, que le “abandonó” para casarse con el príncipe Rainiero de Mónaco– y «Pero… ¿quién mató a Harry?» en 1955; «El hombre que sabía demasiado» (un remake de una película de su etapa británica) y «Falso culpable» en 1956; «Vértigo» (1958) y «Con la muerte en los talones» (1959). Estas dos últimas están entre lo mejor de lo mejor de la historia del Séptimo Arte (y dos de las favoritas de quién esto escribe, por cierto). Por ello, que en el otoño de 1959 Hitchcock se pusiera a dirigir una película de serie B con un equipo que procedía en gran parte del medio televisivo –de su programa «Alfred Hitchcock presenta» (CBS/NBC: 1955-1965)– hizo pensar a propios y extraños que el cineasta había tomado una mala decisión, incluso que su carrera estaba en peligro. ¿Cómo, se dijo, un filme sobre un asesino obsesionado con su madre, cuyo cadáver amortajado conserva en un caserón? ¿Y en el que la protagonista era asesinada a los cuarenta minutos? ¿Y además una película sobre perversiones, fetichismos y un asesinato que si se hubiera rodado en color hubiera aterrorizado (aún más) a los espectadores? Una película menor, se adujo; una especial obsesión de Hitchcock por ahondar aún más en el alma de un asesino en serie, en aquello que no podemos comprender.

Todo ello, así como la bofetada que quiso dar Hitchcock en aquel momento a la crítica, a los estudios de cine (que no creyeron en un filme que se negaron a financiar al cien por cien) e incluso a los espectadores “acostumbrados” al estilo elegante de sus anteriores producciones, por no decir un cierto cambio de tendencia (¿realmente?, preguntará más de un especialista en la materia) en su filmografía, que desde entonces asumiría un cariz más oscuro y desasosegante para los espectadores de los años sesenta, pareja a los cambios sociales que se producirían en esa década; todo ello, decía, se muestra en este amenísimo y fascinante documental que, yendo de lo general a lo particular, nos acerca al “clima” moral y cultural de una época. Cómo Hitchcock, que siempre había considerado que la sociedad estadounidense (y británica) se había mostrado ingenua ante lo que realmente subyacía durante la Segunda Guerra Mundial, quiso bucear en aspectos que hasta entonces se consideraban inapropiados; cómo su cine ya había ido cultivando una serie de obsesiones personales recurrentes que a la postre se plasmarían sin ambages en «Psicosis»: por ejemplo, el asalto a la intimidad, ejemplificado en el cuarto de baño, espacio tabú que decide mostrar en sus películas, y más viniendo de alguien criado en los estertores de la sociedad victoriana británica (esto da prácticamente para una tesis doctoral), o la concepción de la madre como un personaje que progresivamente en su filmografía se convertía en un siniestro reverso en el seno de la beatífica imagen de la familia, pilar esencial de la pacata sociedad estadounidense de los años cincuenta.

Todo ello, así como la bofetada que quiso dar Hitchcock en aquel momento a la crítica, a los estudios de cine (que no creyeron en un filme que se negaron a financiar al cien por cien) e incluso a los espectadores “acostumbrados” al estilo elegante de sus anteriores producciones, por no decir un cierto cambio de tendencia (¿realmente?, preguntará más de un especialista en la materia) en su filmografía, que desde entonces asumiría un cariz más oscuro y desasosegante para los espectadores de los años sesenta, pareja a los cambios sociales que se producirían en esa década; todo ello, decía, se muestra en este amenísimo y fascinante documental que, yendo de lo general a lo particular, nos acerca al “clima” moral y cultural de una época. Cómo Hitchcock, que siempre había considerado que la sociedad estadounidense (y británica) se había mostrado ingenua ante lo que realmente subyacía durante la Segunda Guerra Mundial, quiso bucear en aspectos que hasta entonces se consideraban inapropiados; cómo su cine ya había ido cultivando una serie de obsesiones personales recurrentes que a la postre se plasmarían sin ambages en «Psicosis»: por ejemplo, el asalto a la intimidad, ejemplificado en el cuarto de baño, espacio tabú que decide mostrar en sus películas, y más viniendo de alguien criado en los estertores de la sociedad victoriana británica (esto da prácticamente para una tesis doctoral), o la concepción de la madre como un personaje que progresivamente en su filmografía se convertía en un siniestro reverso en el seno de la beatífica imagen de la familia, pilar esencial de la pacata sociedad estadounidense de los años cincuenta.

Pero no sólo por el cambio aparentemente en su trayectoria, sino por lo que significó una secuencia que impactó brutalmente a quienes fueron a ver la película y que ha influido notablemente en el cine de género desde entonces. Los gritos de Marion Crane en la pantalla fueron parejos a los del público asistente en la sala de cine, comenta uno de los entrevistados. Para uno de los que asistieron a una sesión en la época de su estreno, “era la primera vez en la historia del cine que no fue seguro estar en una sala de cine. Y cuando salí caminando a Times Square al mediodía [una sesión de matinée, pues], sentí que me habían violado”. Una secuencia que se analiza en una segunda parte del filme desde diversos ángulos: los sofisticados planos montados en la sala de edición por parte de George Tomasini y bajo la atenta mirada de un Hitchcock que no desatendió nada; la música de Bernard Herrmann (cómo olvidarla), que sincronizó la secuencia musicalmente hablando, a pesar de la negativa inicial del cineasta de que hubiera música en esa escena; los efectos de sonido para crear el “ruido” del cuchillo penetrando en la carne de Marion Crane; los diálogos previos a la escena por parte de Norman Bates y Marion, culpa y locura entrelazados y que, narrativamente llevan al asesinato/castigo del objeto del deseo/ladrona que encarna Marion, etc.

Partiendo de una reflexión subyacente (y constante) de la obra de Hitchcock y del legado de Psicosis, así como de la escena de la ducha en particular (el quid de la cuestión), en el cine, la televisión y la animación posteriores (aspecto que se trata específicamente en los últimos minutos), el documental de Philippe desarrolla con enorme interés todo un catálogo de temas culturales y sociales a partir de las entrevistas que lo nutren, tan interesantes como el detallado (re)visionado de la celebérrima secuencia. Son muchas las personas entrevistadas para este filme: por citar algunos (y me quedo corto), los cineastas Eli Roth, Guillermo del Toro y Peter Bogdanovich, entre otros; los guionistas Stephen Rebello y Leig Whanell; el novelista Bret Easton Ellis; el compositor musical Danny Elfman; los montadores Jeffrey Ford, John Venzon y Fred Raskin, el crítico Howie Movshovitz; el profesor de comunicación audiovisual de la Sonoma State University, Marco Calavita; Alan Barnette, productor de «Hitchcock» (Sacha Gervasi, 2012), película que recreó el rodaje de Psicosis y protagonizan Anthony Hopkins y Helen Mirren–; el actor Elijah Wood; la nieta de Hitchcock, Tere Carrubba; la hija de Janet Leigh, la actriz Jamie Lee Curtis; la modelo y doble de cuerpo de Leigh en la escena de la ducha, Marli Renfro, u Osgood Perkins, hijo de Anthony Perkins.

Todos ellos aportan visiones y comentarios sobre la película y la escena, así como la influencia que ha tenido en el cine y, en algunos casos, en su propia carrera/vida. También se utilizan fragmentos de entrevistas al propio Alfred Hitchcock: por ejemplo, la famosa entrevista con el director francés François Truffaut de 1962, editada en castellano por Alianza Editorial con el título «El cine según Hitchcock». Cierto es, no obstante, que no todas estas entrevistas, convenientemente editadas, son del todo pertinentes o incluso necesarios (en algunos momentos se percibe una cierta irregularidad entre comentarios… y “comentarios”: a veces parece como si el mero deslumbramiento por la escena de marras fuera la razón de algunos de los entrevistados para dar su opinión, cuando hay algunos otros que realmente están aportando un plus de valor para el resultado final de la película). Del mismo modo, puestos a incidir en algún otro demérito, la música compuesta expresamente para documental resulta en ocasiones demasiado intrusiva e incluso oscurece algunos de los comentarios de los entrevistados.

El resultado, en su globalidad, es una pieza documental de obligado visionado para los amantes de la filmografía de Hitchcock en general, de «Psicosis» en particular y del Séptimo Arte en general. Y es que todo cinéfilo que se precie disfrutará enormemente con este fascinante filme: una mirada poliédrica a una escena y una película que han dejado una perenne huella en el thriller, el suspense y el género del terror; y también una interesantísima radiografía sobre las pulsiones de un director y el magistral trabajo de quienes le acompañaron, delante y especialmente detrás de las cámaras. Una absoluta delicia que, además, se debe disfrutar en su ámbito natural: una sala de cine.