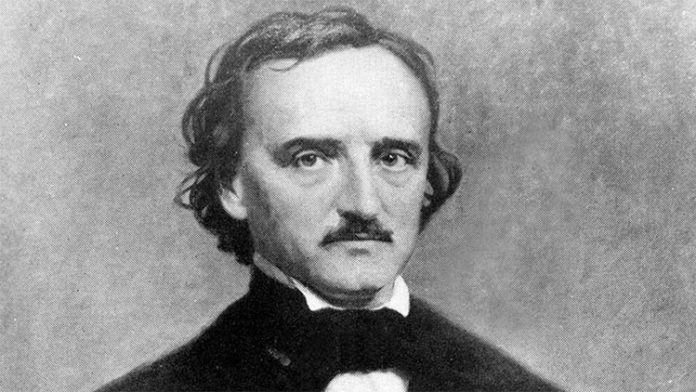

Los numerosos estudios que abundan sobre Edgar Allan Poe (Boston 1809- Baltimore 1849) inciden, básicamente, en su condición de poeta como base desde la que explicar su literatura. Tomándola como punto de partida, se ha pretendido analizar desde diversas perspectivas (psicológica, sociológica, histórica…) su compleja y muy personal producción, llegando a una conclusión contundente y más o menos consensuada: los escritos de Poe eran posibles gracias a su espíritu y mente atormentados (la «neurosis», en palabras de Jorge Luis Borges), a su particular circunstancia, a su excepcional y autóctona personalidad. Dicho de otro modo: Poe fue un adelantado a su tiempo, un alma dotada de una hipersensibilidad para la belleza que no tenía cabida en su época; tanto es así que sus contemporáneos, aunque le cubrieron de alabanzas y reconocimientos, no se atrevieron jamás a consagrarle en vida, escamoteándole una gloria más que merecida que le acabó empujando a la pobreza y la indigencia más descarnada.

Por su predilección ante la locura y la corrupción -física y psíquica- y su experimentación en pos de la más perfecta forma, fue dado de lado en tiempos en los que se imponía la moraleja fácil y la más pacata mojigatería. Charles Baudelaire, su biógrafo no autorizado y traductor francés, siempre defendió que Poe era demasiado para su país, que le venía grande. Él, que fue paisano de otro Poe llamado Guy de Maupassant, virtió duras palabras contra los compatriotas del «genio de Boston», sin matizar, sencillamente, que Poe fue un esteta, una mente clásica, lúcida y soñadora en unos momentos de profundo oscurantismo. Si hubiese nacido unos treinta años después, ya con una sociedad si no más abierta, al menos sí más preparada, su éxito hubiese sido colosal (aunque puede que efímero). De todas formas, su desgracia le hizo inmortal, dejándole incólume ante los seguros envites de la fama fatídica y destructiva, seguramente peniciosa para su orgulloso ego.

La gloria le sobrevino con la muerte. Bien mirado, no podía ser de otra forma: entre ésta y Poe se había establecido una relación biunívoca, casi de necesidad mutua. Era para el poeta algo más que un tema puntual: se trataba casi de una obsesión, de una cuestión filosófica que le hacía plantearse si significaba el fin, y por tanto la liberación, o si no era más que el principio del sufrimiento, es decir, un tormento. En su obra hay buenos ejemplos de uno y otro caso, e incluso de ambos: en «La caída de la casa de Usher», la muerte es angustia, pues los crímenes o pecados de los Usher que la habitaron torturan a los miembros vivos del linaje, y meta última, pues difícilmente, al alcanzarla, se puede suponer el final del padecimiento; en «El corazón delator», el asesino se entrega a la justicia porque ve en la muerte el único camino para liberarse de la pesadilla de su culpa… Claro que este último caso nos lleva directamente a tratar el otro gran tema predilecto de Poe: la culpa. Para él, se trata de un mal del alma, una desviación surgida de un exceso de muerte o de locura. En sus relatos, la encontramos bajo dos facetas: la «culpa completa» que necesita la redención, y la ausencia de la misma («Berenice»), incorregible, pero mucho más interesante para el poeta por sus implicaciones estéticas y psicológicas (hay en su carencia una cierta impunidad que se sustenta desde la locura).

Muerte y culpa son, en Poe, un fin a partir del cual dar rienda a sus inquietudes como artista y persona; en el primero de los casos, porque resultan dos «temas» inagotables y vastos, que pueden definir al hombre como especie en su completa totalidad; en el segundo, porque su propia vida estuvo saturada a partes iguales de ambos sentimientos, el de muerte (o, mejor dicho, el que se experimenta tras el vacío dejado) y el de culpa. Es bien sabido que gustaba de flagelarse a sí mismo destruyéndose con el opio y la bebida, preparativos con los que anhelaba llegar al ansiado fin, más que medios con los que huir de su apremiante realidad. Efectivamente, la embriaguez era «un método de trabajo» (Baudelaire) que le permitía alcanzar las más altas cotas de creatividad y lucidez; pero era también la antesala para erradicarse, para quitarse de en medio, como disculpándose por existir. La leyenda cuenta que, en el delirio de su agonía, cuando ya se apagaba en Baltimore, murmuró su propio epitafio existencial: «Quiero saber si hay esperanza para un miserable como yo». En esos momentos, más que nunca, se aferraba a su muerte desde la lucidez de su contrición, fiel a sí mismo hasta el instante último.

Muerte y culpa son, en Poe, un fin a partir del cual dar rienda a sus inquietudes como artista y persona; en el primero de los casos, porque resultan dos «temas» inagotables y vastos, que pueden definir al hombre como especie en su completa totalidad; en el segundo, porque su propia vida estuvo saturada a partes iguales de ambos sentimientos, el de muerte (o, mejor dicho, el que se experimenta tras el vacío dejado) y el de culpa. Es bien sabido que gustaba de flagelarse a sí mismo destruyéndose con el opio y la bebida, preparativos con los que anhelaba llegar al ansiado fin, más que medios con los que huir de su apremiante realidad. Efectivamente, la embriaguez era «un método de trabajo» (Baudelaire) que le permitía alcanzar las más altas cotas de creatividad y lucidez; pero era también la antesala para erradicarse, para quitarse de en medio, como disculpándose por existir. La leyenda cuenta que, en el delirio de su agonía, cuando ya se apagaba en Baltimore, murmuró su propio epitafio existencial: «Quiero saber si hay esperanza para un miserable como yo». En esos momentos, más que nunca, se aferraba a su muerte desde la lucidez de su contrición, fiel a sí mismo hasta el instante último.

Su biografía podría ser una elegía. A cortísima edad, tuvo que despedirse del cadáver de su madre, la actriz Elizabeth Arnold, de quien heredara algunos de sus rasgos más magnéticos, quedándose huérfano; ya adoptado por el matrimonio Allan (él, John, hombre de carácter agrio y desabrido, curioso comerciante y representante náutico y literario con quien nunca llegó a congeniar; ella, Frances, su idolatrada mentora), entró en contacto con los relatos sobre aparecidos y muertos que su «mammy», su nodriza negra, le contara; durante su larga, brillante y turbulenta etapa formativa -parte de la cual queda inmortalizada en «William Wilson», su relato más íntimo y autobiográfico, basado en su estancia en un colegio de Stoke-Newington, localidad cercana a Londres- tuvo que enterrar a dos personas muy queridas: a Helen Stanard, su primer «amor idealizado», madre de uno de sus compañeros de escuela, y a Frances Allan, su querida madre adoptiva, a quien no pudo ver en sus estertores finales por estar acuartelado en Virginia, cuya muerte le destrozó y marcó una nueva etapa en su vida, pues, consciente ya de que nada le ligaba al hogar de acogida(las relaciones con John Allan estaban rotas tras sus continuas disputas y la expulsión de la Universidad), buscó el abrigo de su familia auténtica, refugiándose en la casa de su tía y primos respectivos, Mary, Henry y Virginia Clemm. Sería precisamente con esta última con quien contrajera un matrimonio que generó toda clase de rumores, pues, cuando se produjo, ella tenía trece años y él veinticinco. Con Virginia llegaría una cierta estabilidad y algunos de los momentos más felices de la recta final de su vida.

Pero su muerte, acaecida en 1847, sentenció definitivamente a Poe. Con Virginia, no moría únicamente una compañera fiel y leal; también fallecían Annabel Lee o Leonore: en resumidas cuentas, se marchaba la musa del poeta. Virginia representaba el cúlmen de la idealización, todo el conglomerado de ideas que llevaban a la Belleza, ámbito exclusivamente poético. La amada muerta, la gran tragedia para el bardo Poe, saltaba de las páginas de su literatura a la vida real, dándole buenas razones para el lamento y el más atroz sufrimiento. El amor desgarrador que canta es una idealización, una sublimación que no admite lujuria ni excitación. Es una pasión del alma, una pura racionalización, un elemento más que lleva al autor a indagar en las causas de una muerte muy ligada al marchitamiento (de ahí, básicamente, la preferencia por la corrupción arriba aludida) y de la propia personalidad (hay una interesante idea en Baudelaire que sostiene que las mujeres «poeianas» tenían mucho del carácter del poeta). El placer que surge de la contemplación de lo bello, se interrumpe abruptamente ante un hecho inesperado, aunque deseado, cuando el «objeto verdad, o satisfacción del intelecto» se entremezcla, como una amalgama, con «el objeto pasión, o excitación del corazón».

Hay, por tanto, una necrofilia que deriva en necrofobia, un gusto por lo macabro que Rafael Llopis -en su «Historia natural de los cuentos de miedo»- considera argumento sobrado para definirle como sintetizador del terror anterior. Esta faceta del morbo entre Eros y Tanatos -que induce a Poe a amar en la muerte, llevándole por ejemplo, a expresar, en no pocos relatos (casi todos los que deben su título a mujeres) una propensión enfermiza hacia la tapefobia, el miedo a ser enterrado vivo, tema muy arraigado en el siglo XIX- le hace entroncar con la «rama negra» del terror, el artificioso, maniqueo y truculento gótico inglés. Pero este horror macabro salido del terror de su alma enferma, no sirve, en solitario, para definirle como aglutinador de las formas anteriores, y por eso Llopis añade que también el perenne humorismo (elevado, culto, sarcástico y despiadado), debido a su miseria, es causa de esa síntesis. En efecto, la risa está muy presente en su obra, como un elemento más con el que crear una atmósfera. Compruébense los ejemplos de «El barril del amontillado», «La máscara de la Muerte Roja» o «Morella». «Hop-Frog» es el paradigma: relato macabro por su tono y ambientación, pero también humorístico por la risa y por ciertos detalles de fondo (la broma, el bufón). El humorismo le hace heredero del romanticismo alemán y, por lo tanto, de la «rama blanca» del cuento de miedo, más féerica, más pura y, en un cierto sentido, algo más épica, ingenua y recatada.

Hay, por tanto, una necrofilia que deriva en necrofobia, un gusto por lo macabro que Rafael Llopis -en su «Historia natural de los cuentos de miedo»- considera argumento sobrado para definirle como sintetizador del terror anterior. Esta faceta del morbo entre Eros y Tanatos -que induce a Poe a amar en la muerte, llevándole por ejemplo, a expresar, en no pocos relatos (casi todos los que deben su título a mujeres) una propensión enfermiza hacia la tapefobia, el miedo a ser enterrado vivo, tema muy arraigado en el siglo XIX- le hace entroncar con la «rama negra» del terror, el artificioso, maniqueo y truculento gótico inglés. Pero este horror macabro salido del terror de su alma enferma, no sirve, en solitario, para definirle como aglutinador de las formas anteriores, y por eso Llopis añade que también el perenne humorismo (elevado, culto, sarcástico y despiadado), debido a su miseria, es causa de esa síntesis. En efecto, la risa está muy presente en su obra, como un elemento más con el que crear una atmósfera. Compruébense los ejemplos de «El barril del amontillado», «La máscara de la Muerte Roja» o «Morella». «Hop-Frog» es el paradigma: relato macabro por su tono y ambientación, pero también humorístico por la risa y por ciertos detalles de fondo (la broma, el bufón). El humorismo le hace heredero del romanticismo alemán y, por lo tanto, de la «rama blanca» del cuento de miedo, más féerica, más pura y, en un cierto sentido, algo más épica, ingenua y recatada.

Sintiéndose poeta (llegaba a hacer juegos de palabras con su nombre, presentándose como «Edgar, a Poet»), acometió la redacción de una larga serie de cuentos (sesenta y siete en total), acuciado por la necesidad económica. Éstos eran indudablemente más «vendibles» que cualquiera de sus poemas (cuando empieza a escribirlos, en 1832, ya había publicado dos libros de poesía, «Tamerlán» e «Israfel», que no tuvieron ningún éxito), por las preferencias del público y de unos editores estadounidenses que aún no se atrevían a apostar por narraciones largas de sus compatriotas, como ya comprobara Washington Irving. Los relatos de Poe son muy compactos y responden a una idea de unidad bien fundada, pues los estimaba como pequeñas partes de un libro. Con su brevedad buscaba crear un efecto, una tensión, lo que llamaba «la unidad de la impresión». Para lograrlo era extremadamente preciso: utilizaba palabras certeras y privaba a sus relatos de cualquier atisbo inútil; en ellos sólo se narraba lo que tenía importancia para llegar a ese efecto, se daba una información dosificada paulatinamente, una suerte de crescendo progresivo que se conseguía teniendo siempre muy presente el desenlace (el susodicho efecto) del cuento, para el que preparaba al lector sumergiéndole en la trama. Construía personajes muy atractivos y acomplejados siempre por sus impulsos, ajenos a toda clase de razón. La hondura psicológica de sus criaturas y el hermetismo de sus «poemas en prosa» es lo que hace de él padre del cuento breve moderno.

Edgar Allan Poe, maestro de maestros, genio de genios

Julio Cortázar ordena todos los relatos del genio en ocho categorías: cuentos terroríficos, sobrenaturales, metafísicos, analíticos, de anticipación, de «paisaje», grotescos y satíricos. La calidad de los mismos es proporcional a su ubicación, de forma que los mejores (aquéllos que logran con creces su efecto en alardes de imaginación e intensidad) se encuentran en las primeras categorías, y los peores, como cabría esperar, en las últimas. La barrera parece marcarla los «paisajísticos», ensayos del propio autor sobre las sensaciones a raíz de la contemplación racional y calmada de algunos escenarios. Cortázar afirma que las dos categorías últimas carecen de humor, lo que hace a sus relatos verdaderamente malos. Los terroríficos están perfectamente representados por «El gato negro», donde combina tortura psíquica por la ausencia de culpa con la violencia de la muerte; «La caída de la Casa de Usher» es la quintaesencia de los relatos sobrenaturales, en donde crece la sensación de angustia de forma progresiva hasta su estallido final (su crescendo); los metafísicos suelen ser conversaciones filosóficas acerca de temas trascendentales, de ritmo un tanto lento. Los analíticos son cuatro: «El escarabajo de oro», «Los crímenes de la Rue Morgue», El misterio de Marie Roget» y «La carta robada». Responden al espíritu crítico y profundamente racional de Poe e inaguran la literatura policiaca al introducir la novela- problema (ejercicio mental que requiere la atenta y reflexiva unificación de los hechos para resolverlos sin la ciencia ni los métodos policiales) y la de «recinto cerrado» (variante de la literatura policiaca que presenta un crimen aparentemente irresoluble en un espacio pequeño y sin salidas ni entradas). En estos relatos aún están muy presentes elementos siniestros y terroríficos. Con los de anticipación, Poe se adelanta a Julio Verne en un puñado de años como iniciador de la novela de ciencia ficción (aunque, como pasa con la policiaca, aún en una fase embrionaria).

Poe tocó también otros géneros. Suyo es un tratado importante de astronomía bautizado como «Eureka». Fue crítico literario durante los dos años que duró su colaboración con el Southern Literary Messenger, gaceta de la que llegó a ser director y en donde vio publicados algunos de sus mejores relatos (entre ellos, «La aventura de un tal Hans Pfaal», su primer y más efectivo cuento de anticipación), y como consecuencia de esta ocupación, escribió algunos ensayos de crítica literaria. Su única novela, «Las aventuras de Arthur Gordom Pym», vio también la luz en las páginas del Southern, por entregas, como era común en la época. Será un libro de cabecera para algunos autores importantes, tales como Howard P. Lovecraft o, de nuevo, Julio Verne, quienes proyectarán homenajes – «Las montañas de la locura» por parte del solitario de Providence- o fallidas secuelas -«La esfinge de los hielos»-.

Su influencia ha sido trascendental, incluso para autores que no han tocado jamás el terror. Su capacidad narrativa, la fuerza de su prosa, su enorme erudición y su profunda inteligencia han fascinado a escritores de los últimos dos siglos. Ahí radica su inmortalidad. Poe, maestro de maestros, genio de genios. Su estela nunca se apagará. Nevermore.