Posiblemente, una de las novelas juveniles más hermosas de todos los tiempos. «La guerra de los botones», originalmente publicada en la Francia de 1912, es un libro intergeneracional e intercultural que, con más de un siglo a sus espaldas desde que se leyera por primera vez, se sigue leyendo y disfrutando hoy casi como el primer día. El mérito de tal hazaña no es elixir ni ungüento alguno sino la inmensa pericia, lingüística y creativa, de Louis Pergaud (Francia, 1882-1915) que, sin buscar argumentos originales o recurrir a triquiñuelas argumentales, se limita a tocar nuestra fibra sensible describiendo, con realismo, humor y ternura, esa etapa de la vida por la que todos pasamos y que, en algún momento, también todos echamos de menos: la infancia.

Todo transcurre en el pequeño pueblo de Longeverne donde una pequeña tribu de jovenzuelos, capitaneados con firmeza y justo liderazgo por Pacho, emprenden, en el otoño de un año impreciso, una batalla épica contra la tribu de jovenzuelos del vecino pueblo de Velrans. Las escaramuzas de insultos y menosprecios son siempre el inicio, pero cuando, por fin, llegan las primeras batallas, las primeras victorias y los primeros prisioneros, surge una pregunta: ¿qué hacer con ellos?, ¿cómo garantizar el cobro de la victoria, y de su derrota, a tan osado atajo de rivales?

La idea, excluida de inicio la crueldad inherente a toda guerra a través de la violencia y la privación de la dignidad, es la de arrancar de su vestimenta todo botón, broche, presilla, enganche, cordón o tira que pudiera servirles a pantalones, camisas, chaquetas y demás prendas para luchar contra el fantasma invisible de la gravedad. Esos serían sus prisioneros. Con ellos demostrarían, a sí mismos, su magnanimidad y pericia, y a los rivales, que no se juega con la gente de Longeverne. Sus fronteras están bien defendidas por su juventud, valiente y aguerrida, en el campo de batalla de los prados, las colinas y los riscos, cargada en sus bolsillos con piedras, cantos y otras armas arrojadizas.

Sin embargo, esta pandilla de compañeros de escuela se enfrenta a otro peligroso enemigo, la mayor de las veces invisible, con el que lidia una batalla más subrepticia y que, progresivamente, es la que va conquistando el epicentro de la novela: la autoridad procedente del mundo adulto.

Ellos no entienden la dignidad y la necesidad de su lucha. Por eso, Pacho y sus muchachos tienen que invertir también mucho tiempo y esfuerzo en eludir cualquier contacto con la autoridad regular de Longeverne, formada en este caso por sus padres y profesores. El resto del pueblo tampoco es muy de fiar que digamos… pues los adultos forman también (como ellos) un colectivo, un grupo unido y aliado, y cualquier fuga de información, a quién sea, podría mandarlo todo al traste.

Ellos no entienden la dignidad y la necesidad de su lucha. Por eso, Pacho y sus muchachos tienen que invertir también mucho tiempo y esfuerzo en eludir cualquier contacto con la autoridad regular de Longeverne, formada en este caso por sus padres y profesores. El resto del pueblo tampoco es muy de fiar que digamos… pues los adultos forman también (como ellos) un colectivo, un grupo unido y aliado, y cualquier fuga de información, a quién sea, podría mandarlo todo al traste.

Por suerte, además de rivales, estos muchachos poseen también en Longeverne de valiosos aliados: las chicas, el mundo de lo femenino, de las jovencitas que, separadas de los chavales en una sociedad claramente segregada por género, les sirven de apoyo logístico en sus aventuras. Lo hacen aquí a partir de una relación inocente y llena de ternura, propia de ese primer deseo que, libre de toda sexualidad, sí aporta la simpatía e inexperiencia inherentes a las primeras escaramuzas vitales de cualquier persona con el noble sentimiento del amor.

A este respecto, también tiene un enorme valor el retrato el retrato sociológico que la novela nos brinda de la sociedad de la época: la separación entre la villa y el campo, la división entre ricos y pobres, el modelo de una escuela segregada por género y donde el maestro es más una figura de autoridad que un canal para el aprendizaje, un aula en la que cobra mayor importancia relativa -respecto a la lengua o las matemáticas- la historia nacional francesa y la replicación de sus valores republicanos (lo que, en términos actuales, entendemos como “adoctrinamiento ideológico”) y, de forma muy especial, es importante aquí la pobreza y la miseria de una sociedad donde un botón, algo tan pequeño y fundamental, adquiere un valor tan relevante no solo para los chavales sino también para sus familias -por no hablar la alimentación o el vestido, inherentes también a la dignidad humana.

De esta forma, casi sin que nos demos cuenta, además de la lectura principal de un texto sobre la infancia, la novela se abre a la crítica profunda de la sociedad de la época. Una sociedad dividida en su interior, fuertemente empobrecida, donde el aprendizaje está desplazado por la autoridad férrea y el adoctrinamiento, y la guerra sobrevuela ya como una realidad latente que pronto llegaría a ser totalmente material (Francia participaría en la Iª GM, iniciada en 1914, solo dos años después de publicarse la novela).

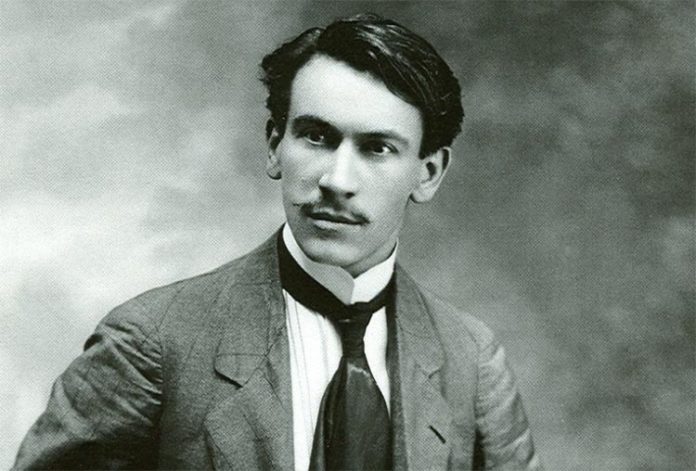

De todo esto fue testigo, en su propia carne, el mismísimo Louis Pergaud quién, nacido en una familia misérrima, nunca pudo ver cumplida su ilusión de ser científico y que tres años después de publicar esta novela, en 1915, moriría en el campo de batalla sin que su cuerpo pudiese ser nunca recuperado.

‘La guerra de los botones’ (Alianza, 2020) es un libro lleno de humor, dignidad y ternura, sí, pero también una crítica a una sociedad que substituye a esa primera edad y sus virtudes por miseria, ignorancia y autoritarismo. De ahí la amargura de Pacho en la que es la última frase del libro cuando, mirando a los ojos del mundo adulto, exclama: “¡y pensar que cuando seamos mayores a lo mejor somos tan tontos como ellos!”.