El ambiente de lujo y vértigo del final de la Belle Époque parisina es el marco para una historia policiaca con unos protagonistas cautivadores.

El nombre del modisto Paul Poiret no es, hoy en día, demasiado conocido. Y, sin embargo, a él debemos parte de la imagen que asociamos con el final de la Belle Époque. La de muchas mujeres de primeras décadas del siglo XX que vemos en cuadros, fotografías, carteles o esculturas. Exóticas y sofisticadas, ataviadas con prendas que derrochan imaginación. Una deslumbrante combinación de elegantes formas y tejidos de Oriente y Occidente.

Fue el rotundo éxito del estreno de Sherezade en la Ópera de París, por parte de los Ballets Rusos de Diaghilev en 1910, el detonante de esa fascinación orientalizante. Su escenografía y vestuario supusieron la entrada fulminante del gusto oriental y el exotismo en la moda y la decoración. Y Poiret sería uno de sus máximos exponentes.

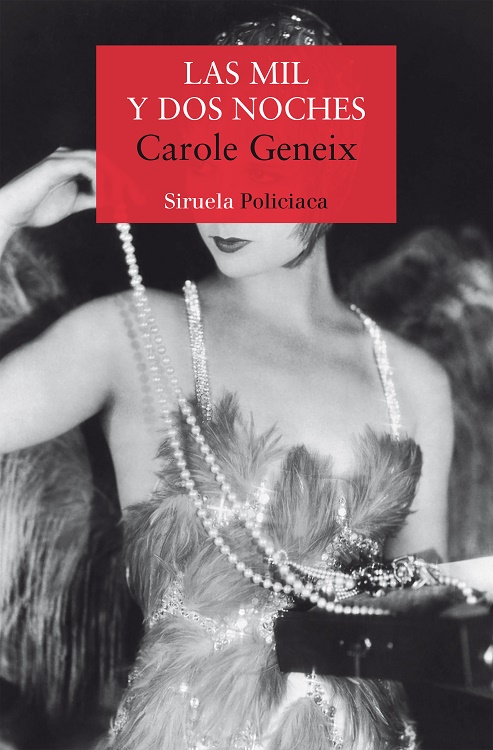

El modisto, que cautivó con su genio a la alta sociedad francesa de la época, es uno de los personajes centrales de la novela Las mil y dos noches, publicada recientemente por Ediciones Siruela dentro de su colección Nuevos Tiempos. Su autora es la escritora francesa afincada en Estados Unidos Carole Geneix, y cuenta con traducción del francés a cargo de Vanesa García Cazorla.

París. Año 1912. La flor y la nata de la alta sociedad parisina acude a una suntuosa fiesta de disfraces, de temática orientalista. La organiza el celebrado y mundano modisto Paul Poiret, para presentar su nueva línea de perfumes, inspirada en Las mil y una noches (esa fiesta tuvo lugar en la realidad).

La condesa rusa Svetlana Slavskaya, todo un carácter y buena amiga del modisto, es una de las invitadas. Su acompañante esa noche es su secretario personal —chico para todo, en realidad: desde acompañarla al teatro a masajear sus pies y atenderla cuando bebe demasiado— Dimitri Ostrov. Dimia, que ese es el diminutivo por el que se le conoce, es un joven judío ruso, educado por un conde. Tras unos devaneos juveniles con los bolcheviques y un breve paso por las cárceles del Zar, tomó el Orient Express. Fue en ese tren donde la condesa «lo adoptó», para disgusto de su hijo.

En un momento de la fiesta, el cuerpo de la condesa es encontrado sin vida, aparentemente estragulado. Y desaparece el valiosísimo collar que llevaba puesto esa noche, regalo de un admirador secreto. Todo parece apuntar a la culpabilidad de Dimia, sospechoso de la muerte de su protectora.

«Abajo se formó un tumulto. Dimia, azorado, miraba fijamente el cuello herido de la condesa, su lengua violeta, de golpe y porrazo enorme, como la de un ternero en la tabla de un carnicero. Sus mejillas descoloridas, sus ojos exorbitados por su última visión. Enrollado alrededor de su cuello azulado, su collar de diamantes, magníficamente brillante en la penumbra de la amanecida. Dimia ya no oía nada más, ya no veía la agitación a su alrededor, no veía nada salvo la obscenidad de esa lengua de molusco que salía de la perla de sus días.»

Palacetes en la Chausée d’Antin. El Orient Express. Champán y caviar de beluga en una terraza de los Park. La inminente travesía inaugural del Titanic. Partidas de caza a caballo…

Palacetes en la Chausée d’Antin. El Orient Express. Champán y caviar de beluga en una terraza de los Park. La inminente travesía inaugural del Titanic. Partidas de caza a caballo…

…pero también pogromos en Rusia. Bolcheviques en prisiones del Zar. Trabajos forzados en cárceles francesas. Clasismo feroz en los salones de la alta burguesía parisina.

Ese es la fascinante atmósfera en la que se desarrolla una historia que no podemos calificar como una novela enigma al uso. Es cierto que la muerte de la condesa es el eje del relato, pero no ocurre hasta bien avanzada la historia (la novela está estructurada en tres partes, de alrededor de veinte breves capítulos cada una, pues solo supera por poco las doscientas cincuenta páginas). Pero se trata solo del núcleo de algo más amplio, un relato coral de las peripecias vitales de unos personajes cuyo desarrollo va mucho más allá de lo meramente instrumental para el relato policiaco.

Personajes cautivadores, con sus luces y sus sombras (del presente y del pasado), que alimentan el misterio y hacen que la lectura de esta novela resulte verdaderamente grata. Bien documentada, la ambientación sumerge al lector en aquella época en la que Europa estaba a punto de cambiar para siempre.

Eso no quiere decir, sin embargo, que se descuide la trama policiaca. El comisario Champlain y, sobre todo, su subordinado, el inspector Bertholet, se encargan de desentrañar el misterio tras la muerte de la condesa.

«Bertholet se aclaró la garganta de repente, incómodo. ¿Cómo se había enterado Champlain de los pogromos? Eran los servicios de inteligencia los que habían investigado el nebuloso pasado de Ígor. Todavía no le había dicho a Champlain que también los RG andaban trabajando en el caso. Su jefe debía de haber encontrado el dossier en su escritorio. Aquello no parecía incomodarlo. ¡Mejor! Retomó su trabajo de escriba. ¿Asesinato? Encerró la palabra entre signos de interrogación.»

Explotando bien la atmósfera de lujo y vértigo de una época memorable, recurriendo a oportunas dosis de humor y desenfado, algo de erotismo y vértigo folletinesco, Geneix crea una historia que atrapa y entretiene.

La edición es la habitual de la colección Nuevos Tiempos. Encuadernada en una tapa blanda que hace muy cómoda la lectura, Gloria Gauger ha elegido como imagen de cubierta una fotografía de época en blanco y negro que muestra una joven, exóticamente ataviada, sosteniendo un collar.

Carole Geneix tras cursar estudios de letras en Rennes, ha trabajado como pedagoga en Corea del Sur, Rusia y los Estados Unidos, donde reside actualmente. Las mil y dos noches es su primera novela.