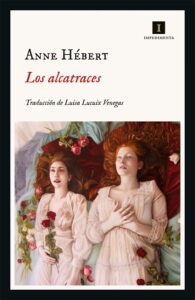

Anne Hébert (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Quebec, 1916 – Montreal, 2000) fue una escritora, poetisa y guionista canadiense en lengua francesa. En 1982 publicó “Los alcatraces” (“Les fous de Bassan”), que editó a finales del año anterior Impedimenta, bajo traducción desde del francés de Luisa Lucuix Venegas. Esta novela fue adaptada al cine en 1987 por el realizador canadiense Yves Simoneau, y se alzó con el galardón literario francés Prix Femina en 1982.

Hébert nos traslada a 1936, al pueblecito canadiense ficticio de Griffin Creek, de habla inglesa y cercado por una marea francófona y católica. El 31 de agosto de ese año, Olivia y Nora Atkins, dos adolescentes plenas de vida y rebosantes de emociones, desaparecen misteriosamente; su rastro se pierde en la playa, pero su recuerdo late aún en los corazones y los oídos de esta pequeña comunidad sofocada por el rigor religioso y arrasada por la hipocresía, que larva impulsos que contradicen su fe y apariencia de sobriedad y rectitud.

“Los alcatraces” me ha subyugado, maravillado y atormentado, como deben hacer las historias bien contadas. Con un lenguaje preciosista, a ratos alambicado, pero siempre preciso y lleno de intención, esta novela logra conmover y al mismo tiempo nos recuerda que, por mucho que avancen nuestras sociedades, el peligro de una involución está siempre presente, e historias así se hacen reales en nuestro propio mundo constantemente

A lo largo de los días siguientes, varios de los habitantes de Griffin Creek reflexionarán sobre sus propias vidas y su tormentosa relación con ambas jóvenes, deseadas y odiadas al mismo tiempo por unos, envidiadas por otros, y apenas amadas de forma sincera. Con el paso de las páginas de “Los alcatraces” conoceremos el ambiente opresivo, tétrico y violento en el que crecieron Olivia y Nora, y los relámpagos, truenos y ventiscas que la tormenta desatada por algunos de los habitantes de este pueblecito costero quebequés desencadenó sobre ellas, hasta sofocar por completo sus juveniles voces, que sólo deseaban vivir sin cortapisas.

Estamos ante una novela capaz de trasladar con verosimilitud al lector a otro mundo y dejarle varado en el mismo hasta su mismo fin, sin apenas darle tiempo para recuperar el aliento entre golpe y golpe. Con una narración precisa y al mismo tiempo preciosista y a ratos onírica, Hébert consigue unir en una sola voz crueldad y belleza, en un libro cuyo final se presagia constantemente pero cuyo término no es lo importante; el viaje es lo que nos cautiva e impulsa a continuar, lo que nos maravilla y repugna.

Gran habilidad narrativa con un «pero»

La capacidad narrativa de la autora está fuera de toda duda, su habilidad a la hora de entretejer los destinos de sus personajes es admirable, y logra con éxito quizá lo más difícil, exhibir una capacidad descriptiva que raya en lo barroco, y al tiempo no cansar al lector con metáforas o requiebros excesivos. Pero falla, o así me lo ha parecido a mí, en diferenciar la voz de algunos de sus personajes secundarios, de forma que algunos de ellos parecen la misma persona. Algo, que por cierto no sucede con los personajes principales, así que podemos dejar este desdoro lejos de los focos, como un pecadito venial que no destaca entre las muchas virtudes que atesora “Los alcatraces” (pero que sí me incomoda como doblez de zapato, porque de no estar presente nos hallaríamos ante una novela redonda, rematada hasta en lo más recóndito de sus costuras).

La capacidad narrativa de la autora está fuera de toda duda, su habilidad a la hora de entretejer los destinos de sus personajes es admirable, y logra con éxito quizá lo más difícil, exhibir una capacidad descriptiva que raya en lo barroco, y al tiempo no cansar al lector con metáforas o requiebros excesivos. Pero falla, o así me lo ha parecido a mí, en diferenciar la voz de algunos de sus personajes secundarios, de forma que algunos de ellos parecen la misma persona. Algo, que por cierto no sucede con los personajes principales, así que podemos dejar este desdoro lejos de los focos, como un pecadito venial que no destaca entre las muchas virtudes que atesora “Los alcatraces” (pero que sí me incomoda como doblez de zapato, porque de no estar presente nos hallaríamos ante una novela redonda, rematada hasta en lo más recóndito de sus costuras).

Es difícil no disfrutar de la capacidad como autora de Anne Hébert, incluso cuando, como lector, te hace sufrir por los personajes que ella misma ha creado. A algunas querrías salvarlas de su infame destino, a otros desearías descerrajarlos de parte a parte antes de que hagan más daño, a otros aliviarles de su pesado fardo o alejarlos de Griffin Creek. Tal es el poder de la autora que logra crear una densa e intrincada atmósfera alrededor de la historia, como si de una bruma maligna se tratase, de la que cuesta librarse incluso después de terminar el libro.

La hipocresía, la codicia y la brutalidad como ejes de vida

Y es que “Los alcatraces” dibuja una pequeña sociedad en la que resuenan ecos de la nuestra. La forma en la que aplastamos con nuestras normas y ataduras adultas a niños y jóvenes, que nos provocan con su mirada inocente o salvajemente sincera, que rasgan las hechuras de nuestro mundo, construido sobre la hipocresía, la codicia, las pesadas obligaciones, la mentira y esa violencia que, unas veces soterrada y otras desencadenada de forma inmisericorde, tiñe nuestras mentes. Olivia y Nora no son la pureza declarada ─no al menos como se entiende en esta pequeña localidad rigorista o en nuestras sociedades─, muy al contrario, son el máximo exponente del anhelo, del deseo, del rencor que despiertan los muros erigidos por otros y de la voluptuosidad de la propia vida que se abre paso y experimenta, pero que también cuida y ofrece comprensión, amor y amistad.

Ellas dos simbolizan a la criatura curiosa que hay en nosotros y que corretea libre, que algunas personas sofocan por entero a lo largo de sus vidas y otras atesoran dentro de sí mismas mientras pueden. Y no ven en toda su dimensión y crudeza a la jauría que las observa, codicia sus mentes y sus cuerpos, las reprime o alienta en función de sus propios intereses, y finalmente se abate sobre ellas para devorar su luz y sus incipientes sombras. Pero nosotros, como lectores, gracias a Hébert vivimos y sufrimos cada emboscada, cada bofetón, cada punzada de dolor en el corazón, cada pequeña muerte.

Un microuniverso despiadado y furtivo que sofoca

Estamos ante un microuniverso despiadado y furtivo, en el que la naturaleza es un personaje más, impávido, bello y terrible, pero al mismo tiempo Hébert desata su voz poética, dejando claro que, incluso en la desesperación y la negación de la vida existe espacio para la belleza, que esta no muere por tener de compañero al dolor más lacerante. Que, incluso después de que la jauría haya hincado sus dientes sobre sus dos presas, la vida no se detiene, y las víctimas reclaman su espacio desde el otro mundo, para cambiar el nuestro.

Hébert identifica en “Los alcatraces” la locura con lo masculino, en contraposición con la visión femenina del mundo, al menos en este entorno tan rigorista. La gran mayoría de los hombres de la comunidad ultrareligiosa de Griffin Creek son dominantes, agresivos, codiciosos y solemnes ─nada extraño si tenemos en cuenta el contexto de su educación─, mientras que las mujeres procuran conservar parte su espíritu juvenil como pueden, aun bajo las admoniciones, las amenazas o los golpes de sus contrapartes masculinos. En este universo, ellas son las depositarias de lo mejor de la humanidad, mientras que ellos, con la batuta en sus manos, se mecen cómodos en sus dobleces y crueldad, e imparten su “justicia”, en una tierra en la que la autoridad policial ni está ni casi se la espera.

“Los alcatraces” me ha subyugado, maravillado y atormentado, como deben hacer las historias bien contadas. Con un lenguaje preciosista, a ratos alambicado, pero siempre preciso y lleno de intención, esta novela logra conmover y al mismo tiempo nos recuerda que, por mucho que avancen nuestras sociedades, el peligro de una involución está siempre presente, e historias así se hacen reales en nuestro propio mundo constantemente. De nosotros depende lograr que haya menos bestias a nuestro alrededor.

El libro del reverendo Nicolas Jones

– Otoño de 1982 –

«Trastornando cualquier cronología, inventándose profusión de abuelas y de hermanas, las gemelas descubren el placer de pintar. Salpicadas de colores de la cabeza a los pies, se extasían ante sus obras. Disfrutan con malicia, pese a mi prohibición, haciendo surgir en la pared, numerosas veces, a las pequeñas Atkins y a Irène, mi mujer.

Tres cabezas de mujer flotan sobre un fondo glauco cubierto de hierbas marinas, de redes de pesca, de cuerdas y de piedras. Tres nombres de mujer, en letras negras, han sido arrojados por doquier, debajo de los cuadros, encima, a la derecha, a la izquierda, o en medio, mezclados con la maleza, inscritos en una frente lívida o grabados, como una cicatriz, en una mejilla rolliza. Nora, Olivia, Irène, en letras de imprenta, brillantes, se repiten, bailan ante mis ojos, a medida que avanzo por la estancia. En cuanto a la guirnalda negra carbón, minuciosamente trabajada y desplegada a lo largo de todo el plinto, basta con agacharse y prestar atención para reconocer unas cifras, siempre las mismas, unidas unas a otras en una única inscripción interminable: 1936193619361936193619361936. Más abajo, en caracteres más pequeños, una segunda línea, igual de uniforme y obstinada, a primera vista indescifrable: veranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoveranoverano.»