Nunca he podido ni deseado desligarme de mis recuerdos emboscados de adolescente. Por lo general siempre he encontrado descanso mental en la lectura y el deporte, pero hubo un tiempo en el que necesité desligarme casi por completo de los lazos de mi humanidad, y para ello hube de adentrarme en los cercanos bosques de mi tierra, hasta perder de vista personas y piedras domesticadas –tal como yo lo era entonces-, hasta que mi oído no registrase otra cosa que los sutiles y subyugantes ruidos de la naturaleza.

Cuando salía a emboscarme en el verde asturiano, podía estar fuera horas sin apenas notarlo, para extrañeza de una madre acostumbrada a verme, en muchos ratos libres, casi inmóvil, encaramado a un sofá orejero en posiciones imposibles, con las piernas desbordando los límites del mueble y con la mente mucho más alejada, perdida en otros mundos literarios. Pero adentrarme en el bosque –para lo que apenas necesitaba una pequeña caminata previa- me proporcionaba otro tipo de libertad, el acceso a un mundo físico real y al mismo tiempo radicalmente distinto de aquel en el que solía moverme, y que yo percibía como infinito y protector –por más que sufriese percances continuos y a veces me cruzase con gente con apariencia poco recomendable y que se aislaba por otras razones-. Yo entonces no lo sabía, pero aquel bosque estaba en plena decadencia y retroceso, el instinto depredador humano agredía y mataba poco a poco el escenario de mis correrías adolescentes, el lugar en el que me sentía libre. Tras un tiempo de disfrutar las soledades, empecé a notar no sólo que sus límites eran cada vez menos extensos, sino que los fuegos provocados y las personas imprudentes estaban poco a poco tomando aquel bosque hasta casi terminar con él, hasta transformarlo en un pobre remedo de lo que fue. Incluso pasé un tiempo plantando allí árboles y limpiando algunas zonas, horrorizado por lo que veía y espoleado por la necesidad de conservación de aquel entorno que notaba. Ni siquiera pensaba en que aquellas pequeñas acciones no eran más que gotas en un mar extenso.

Hoy día, más de treinta años más tarde, aquel bosque, que yo sentía como algo imponente, ha sido laminado y diezmado, y no es más que un pequeño cúmulo de árboles que resiste a duras penas la urbanización salvaje. Como ella, aquel bosque ya casi derrotado apenas recuerda su pasada existencia, en la que se aglomeraban helechos, abedules, carballos, fresnos… y cómo no, el omnipresente y glotón eucalipto, cuyo cultivo intensivo e insensato casi ha terminado por arrasar con los bosques autóctonos de Asturias y Galicia. Aquel bosque acogía todo un universo vegetal, pero también de depredadores, toda suerte de pequeños animales, insectos y microorganismos variados, de los que yo apenas era consciente por aquel entonces, una comunidad cuyos miembros estaban íntimamente relacionados entre sí, y que pese a las agresiones humanas, habían logrado construir un pequeño mundo en el que la vida bullía por todos los rincones, perpetuándose a sí misma, y regalando vida a todo lo que respirase oxígeno.

Me embosqué repetidamente durante años, y logré apreciar el auténtico valor de los bosques, hasta que la vida me llevó a lugares menos exuberantes, donde no tenía tan a mano el bálsamo de la natura, y las responsabilidades me dirigieron cada vez más a las aceras, a los asfaltos, al interior de los edificios. Sin embargo, siempre conservé la necesidad de emboscarme, la obligación de encontrarme con el verde cada cierto tiempo, la emoción que me embarga cada vez que estoy en el interior de un bosque, o vuelvo a mi tierra natal y rememoro olores y paisajes o me encuentro en medio de otras soledades. No me llamaré “salvaje”, no podría, ni lo era hace treinta años ni lo soy ahora, por mucho que una llamada tal se desate en mí con la contemplación de un bosque o del mismo mar que rompe impetuoso y violento en las rocas… pero algo primario se desata en mi interior de vez en cuando y me veo en la obligación de huir de mi lado urbanita, la pulsión de algo que no puedo ni quiero domesticar. Y no soy el único, algo atávico permanece en no pocos de nosotros, y despierta de vez en cuando para reclamar lo suyo, la vuelta por un instante a aquellas espesuras de las que venimos.

Con el tiempo he afilado más mi conciencia medioambiental, no sólo por aquellas experiencias emboscadas, sino por el peligro cada vez más palpable que acecha a la natura a nivel mundial. Pero aquellos años en los que noté el bosque como un ente sensible, palpitante y exuberante, como algo propio e íntimo, fueron cruciales para respetar durante los siguientes años aquello que nos da la vida, que nos permite respirar y crea una burbuja protectora frente a nuestro desapego y codicia, disminuyendo los efectos de las zoonosis -por poner un ejemplo- y atenuando potenciales pandemias.

Con el tiempo he afilado más mi conciencia medioambiental, no sólo por aquellas experiencias emboscadas, sino por el peligro cada vez más palpable que acecha a la natura a nivel mundial. Pero aquellos años en los que noté el bosque como un ente sensible, palpitante y exuberante, como algo propio e íntimo, fueron cruciales para respetar durante los siguientes años aquello que nos da la vida, que nos permite respirar y crea una burbuja protectora frente a nuestro desapego y codicia, disminuyendo los efectos de las zoonosis -por poner un ejemplo- y atenuando potenciales pandemias.

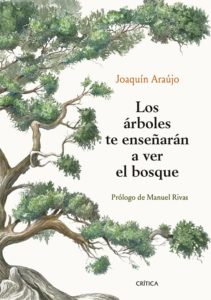

He vuelto a sentir todo esto leyendo el último libro del naturalista Joaquín Araújo (Madrid, 1947), “Los árboles te enseñarán a ver el bosque” (editorial Crítica), una suerte de testimonio lúcido y esperanzado de los entresijos y la importancia de nuestros bosques… y de la relación que deberíamos llevar con ellos. Araújo, a quien entrevistamos con ocasión de la publicación de este libro, ha pasado décadas emboscado en las Villuercas (Cáceres), donde vive, planta árboles y mantiene el testimonio de esa cultura rural que conserva muchos de nuestros bosques, gracias a un conocimiento derivado de la íntima convivencia, que muchos de nosotros no tenemos, y deberíamos adquirir.

Araújo nos llama la atención sobre el mundo verde que nos perdemos, inmersos en nuestras pequeñas vidas agitadas, casi alienados del daño que nuestras costumbres diarias infringen no sólo a la natura, sino al sustento mismo de la vida en este planeta. El autor nos enseña de dónde venimos y qué es necesario para conservar cierto confort vital, pero sobre todo nos transmite el respeto y el amor que él siente por las cosas que crecen y de forma involuntaria nos sostienen como especie.

“Los árboles te enseñarán a ver el bosque” mantiene un delicado equilibrio entre la divulgación naturalista íntima y la llamada a la acción para conservar el medioambiente, y para conseguirlo Araújo no recurre a cifras o admoniciones catastróficas –que estarían justificadas por la necesidad-, sino a las emociones que la contemplación de los bosques es capaz de suscitar, y se mantiene apegado a un mensaje positivo, consciente de que, si bien el tiempo para actuar se acaba, la Humanidad ha de recordar de dónde viene y el conjunto de complejas relaciones que permiten –aún- su supervivencia.

Joaquín es un naturalista de larga trayectoria, iniciador y gestor de numerosos proyectos divulgativos, con varios premios en su haber, que llegó a colaborar con Félix Rodríguez de la Fuente en “El hombre y la Tierra”. Dice haber plantado unos 25.000 árboles, en sus dominios y en diferentes proyectos medioambientales, de forma metódica e incansable. Pero sobre todo, Joaquín es un ser humano agradecido, incansable en su lucha por conservar aquello que es dador de vida y único garante de nuestro futuro.

En “Los árboles te enseñarán a ver el bosque” podemos encontrar un manifiesto conservacionista de la natura, pero también un testimonio sentimental de lo que significa lo vivo, por parte de una persona profundamente enraizada en la tierra, que se ha manchado sus propias manos y ha dedicado su existencia a comprender y mantener la maravilla de la vida, única en este sistema solar, tan fuerte y tan frágil al mismo tiempo. Araújo recurre no sólo a su propia experiencia y habilidad como escritor, sino a un sinfín de autores y compañeros naturalistas, con quienes construye un armazón narrativo capaz de subyugar y transmitir conocimiento. Es este un libro que hay que leer con calma y paciencia, –necesarias por otra parte para comprender y actuar después- y que consigue plenamente su objetivo.

La lectura de “Los árboles te enseñarán a ver el bosque” invita a reconocer las torpezas de nuestra civilización, pero sobre todo a aprender a vivir de otra manera, menos apresurada, más equilibrada y frugal, menos ajena a lo vivo. Al final, será lo que nos salve, a nosotros y a las generaciones futuras.

«El verde de los árboles es parte del rojo de mi sangre».

(Fernando Pessoa).

«Todo era verdad bajo los árboles,

todo era verdad. Yo comprendía

todas las cosas como se comprende

un fruto con la boca, una luz con los ojos».

(Antonio Gamoneda, “Esta luz”).

«Moribunda pregunta a los hombres: ¿Por qué la destrucción?

¿Qué fruto producirá el desierto?

¿Por qué matar la llanura verde?

Ella no encuentra útiles a los malvados

Y llora la belleza virginal de los campos

Deshonrados inútilmente».

(Victor Hugo).

«Es un bosque magistral: viejo como deben ser los maestros, sereno y múltiple. Además practica la pedagogía de la alusión, única pedagogía delicada y profunda».

(José Ortega y Gasset).