Ignoro si es casualidad… o de forma premeditada, la tenue pero firme presencia de Morfeo ronda incansable a cada ser humano, no sólo en los sueños, sino también durante la vigilia.

Es posible, sin embargo, que baste para invocarlo no ya un sueño profundo y reparador, sino un leve desvanecimiento, el sopor que a veces nos invade y nos instala cómodamente en las nieblas de la realidad, en la misma frontera del reino de este Eterno insondable.

Aunque estas dudas se presentan ante mí mientras escribo estas líneas con mano torpe y mente lúcida e intento registrar lo que he presenciado esta noche antes de algo me apuñale la memoria, como a veces ocurre por algún designio o ley no proclamada… ya no me atormentan.

Algunos humanos logramos, por algún tiempo, establecer conexión mental o física con otros de nuestra misma especie; amamos, odiamos –quizá un aspecto más de lo primero-, anhelamos, soñamos e incluso olvidamos por necesidad. Sin embargo, confieso que jamás presencia humana alguna logró penetrar tanto mi alma, mi mente si ustedes quieren, tanto como el Rey del Sueño.

Mi vida, antes de conocerle, casi la he olvidado. Ya no me duelen las muertes de mi mujer y mi hija pequeña, ni siquiera recuerdo ya sus rostros, aunque sí su tacto y su olor. Sé, gracias a mis viajes posteriores por el Sueño, que ellas ya no están conmigo, ni siquiera creo que, como dicen algunas religiones, su vigilancia alada me guarde desde lo alto. Las perdí y no hay más que contar sobre ello. Pero su tacto y su olor siguen conmigo, y ambos son dulces y suaves.

Mi vida, antes de conocerle, casi la he olvidado. Ya no me duelen las muertes de mi mujer y mi hija pequeña, ni siquiera recuerdo ya sus rostros, aunque sí su tacto y su olor. Sé, gracias a mis viajes posteriores por el Sueño, que ellas ya no están conmigo, ni siquiera creo que, como dicen algunas religiones, su vigilancia alada me guarde desde lo alto. Las perdí y no hay más que contar sobre ello. Pero su tacto y su olor siguen conmigo, y ambos son dulces y suaves.

Casi nada que contar sobre mi vida antes de aquel episodio… al menos hasta el momento en que alcancé a ver sangre derramándose por mi cuello. Antes de eso, recuerdo a la policía invadiendo mi casa, interrogándome mientras yacía en el sofá, con los ojos clavados en la pared, y luego nada, ni siquiera una imagen, una sensación… hasta que me vi, sentado en el suelo, en cualquier callejón, apoyado en la pared, hendiendo una navaja contra mi propia yugular, como si otro sostuviera mi mano.

Una y otra vez. No pude resistir el lacerante dolor de la muerte de mis dos ángeles, y en aquel momento, sólo podía pensar en profanar mi vida, en unirme a ellas, en detener la agonía del amor roto, derribado de su pedestal por un psicópata. En comparación, la herida abierta en mi carne, cada vez más extensa, dando testimonio rojo y brillante de mi corazón desgarrado, y la sangre, cada vez más enajenada de su continente como arena liberada de un risco… eran apenas nada.

Hubo un momento en que mi brazo ya no pudo abrir tanto la herida como hubiera querido y se derrumbó lacio a mi costado. Esperaba morir enseguida, acabar rápidamente con todo, pero la pérdida masiva de sangre me jugó una mala pasada, las fuerzas me abandonaron. Por un instante, volví a pensar en ellas, mi mente se resistía a olvidar, a dejarse llevar, a negarse a sí misma. Pero enseguida perdí tanto fluido vital que me desmayé, e inerte, debí golpearme contra el suelo.

Inesperadamente, mi consciencia despertó. Nunca he sido muy religioso, y desde luego no me había planteado sobrevivir a mi propia muerte, aunque fuera de forma incorpórea. Sin embargo, ahí estaba yo, en una estancia que no parecía serlo. Cualquiera hubiera dicho que me encontraba en un lugar enteramente blanco, en el que no se distinguía horizonte ni forma alguna, y que resultaba, sin embargo, agradable a los ojos. No era paz lo que hallé en mi corazón, pero extrañamente, no había un rastro claro del dolor que me había empujado a quitarme la vida. Tampoco distinguí mi propio cuerpo. Si intentaba mirar alguna parte de mí, el blanco me devolvía la mirada, burlón y huidizo.

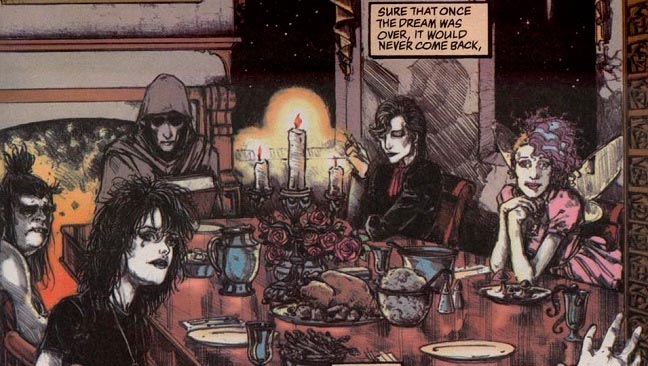

Al poco, desde la lejanía comenzó a insinuarse primero un punto, y después una figura humana espigada y vestida enteramente de negro, y cuyas facciones estaban definidas y dominadas por la sombra de una luz cuyo origen no logré identificar mientras estuve allí. Traía un poder consigo que jamás había sentido, que residía en sus ojos. Se detuvo frente a mí y me miró largamente, sin mediar palabra.

Al poco, desde la lejanía comenzó a insinuarse primero un punto, y después una figura humana espigada y vestida enteramente de negro, y cuyas facciones estaban definidas y dominadas por la sombra de una luz cuyo origen no logré identificar mientras estuve allí. Traía un poder consigo que jamás había sentido, que residía en sus ojos. Se detuvo frente a mí y me miró largamente, sin mediar palabra.

Ahora sé que su hermana debió aparecerse ante mí y no él, pero entonces no sabía quién era mi extraño acompañante. Le pregunté si era dios, o un demonio, si iba a acompañarme al infierno por quitarme la vida, o al cielo por mis padecimientos. Por toda respuesta, abrió sus brazos, y con un gesto amable, me contestó que no conocía ninguno de esos sitios, y estábamos en un lugar blando, como otros que pueden hallarse en las fronteras del Sueño, y que él estaba allí para pensar, para recordar y tal vez mitigar su pena. Sin embargo, yo había sido reclamado por él, de momento. Me confesó que ambos compartíamos parecido dolor, y ese era el único motivo por el que mi presencia allí le había llamado la atención. Sólo que, en lugar de haber perdido esposa e hija, él echaba de menos a su hermano, que había abandonado a su familia por propia voluntad. Y su ausencia le dolía tanto no podía soportarlo.

Hablamos durante un tiempo que me pareció muy largo entonces y extremadamente breve cuando intento recordarlo. Su sabiduría y conocimientos eran hondos. Era evidente que me hallaba ante un ser muy viejo, anterior a la Humanidad, aunque su presencia era joven y saludable y su rostro surcado por la pena. Pero sus ojos, color azabache, hablaban de una vasta experiencia, y se animaban en ocasiones con lo que me parecieron chisporroteos, destellos que no comprendí pero me desazonaban brevemente. Él, pese a su grandeza y poder, necesitaba hablar con alguien, quizá insignificante para él, como yo.

Finalmente, ambos dejamos de lado la parte más amarga de nuestro dolor y nos despedimos. Se dio media vuelta, y entonces no pude más y le interrogué: “¿Cómo debo llamarte, Señor? ¿Qué será de mí?” “Mi nombre es Morfeo, aunque los humanos me conocéis por muchos otros. Lo habitual en estos casos es entregarte a Muerte, quien dispondrá de ti como mejor le parezca, tú mismo solicitaste su abrazo”, contestó.

“Sin embargo”, continuó, “me has liberado de la prisión de mi dolor, y quizá hayas evitado males mayores, a mí y a mi reino, y por extensión a los soñadores. Como seres conscientes, construimos nuestras propias trampas y caemos en ellas fingiendo sorpresa, pero en esta ocasión nuestras prisiones las construyeron otros. Y tú me has concedido la libertad. Es justo, pues, que te recompense con una elección. Puedes regresar a tu vida, con la sombra menguada de tu dolor a cuestas, con la jaula entreabierta, o caminar de la mano de Muerte hacia donde ella te lleve”.

No tuve que articular palabra, sólo pensar en ello, y al instante volví a aquel callejón. Desperté brevemente mientras metían mi cuerpo en una ambulancia. Un enfermero me atendía, y sentados al otro lado del vehículo, me esperaban Morfeo y la que creí que era Muerte, una presencia antigua pero cuya apariencia era joven, bella y misteriosa. Sólo yo les veía, y estuve seguro de que mi vida no corría peligro. Ese fue mi último pensamiento antes de que mi consciencia se desvaneciera.

No tuve que articular palabra, sólo pensar en ello, y al instante volví a aquel callejón. Desperté brevemente mientras metían mi cuerpo en una ambulancia. Un enfermero me atendía, y sentados al otro lado del vehículo, me esperaban Morfeo y la que creí que era Muerte, una presencia antigua pero cuya apariencia era joven, bella y misteriosa. Sólo yo les veía, y estuve seguro de que mi vida no corría peligro. Ese fue mi último pensamiento antes de que mi consciencia se desvaneciera.

Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que he rondado por los parajes del Sueño, y unas pocas en las que me he encontrado con Morfeo, siempre apesadumbrado, necesitado de alguien ajeno a su vida, con una perspectiva distinta y ajena a su círculo. Mi dolor menguaba cada día –y mi vejez se hacía cada vez más lenta y prolongada, sospecho que gracias a él- mientras el suyo se hacía más hondo con los años.

La última vez que nos vimos me pareció un hermoso pero patético ser a punto de morir, y se lo dije. Me miró de forma muy extraña, como si hubiera descubierto algo en mí por primera vez. Intenté ayudarle, pero parecía no haber consuelo esta vez. Sólo lo comprendí la noche en que soñé con él por última vez, en su propio velatorio. Allí mismo, junto a otros seres que le habían amado u odiado, me eché a llorar, intentando negar lo evidente. Pero la cordura volvía poco a poco a mí mientras todos nos reuníamos, y al calor de las hogueras contábamos historias sobre él al tiempo que bebíamos y compartíamos nuestro dolor.

Recuerdo poco de lo que allí se dijo, casi nada –como nos ocurre habitualmente a quienes soñamos, pero me desperté renovado, feliz por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi amigo seguía presente, liberado de su prisión de dolor por fin, ajeno al paso constante y amargo de la vida, a las pérdidas y a la hiel de la existencia. Y decidí escribir este breve relato, antes de que la vejez o la Muerte me arrebaten el recuerdo de un episodio de mi vida que, si no fuera por la cicatriz del cuello, diría que ha sido soñado o imaginado.

Pero no, un día conocí al Rey de los Sueños… y pronto a su hermana, la dulce y alegre Muerte.