En su novela “14 de julio” (Tusquets, 2019, publicada originalmente en francés en 2016), Eric Vuillard realiza un trabajo a medio camino entre la historia social y la novela histórica, con trabajo de archivo de por medio, para recrear ese día de 1789 en el que la multitud de París «asaltó» la Bastilla, fortaleza y prisión, símbolo de la opresión del Antiguo Régimen y de una monarquía absoluta que, miseria popular y ecos ilustrados mediante, estaba siendo cuestionada desde décadas atrás. La apertura de los Estados Generales en Versalles ese mes de mayo, convocados por el rey Luis XVI, que intentaba maquillar los efectos de la bancarrota del país y de la (latente) revuelta de los sectores más privilegiados de la sociedad francesa que rechazaban de plano que la factura tuviera que ser pagada con lo que hubiera en sus bolsillos, no pareció, sin embargo, augurar los sucesos que acabarían, casi cuatro años después, con la ejecución del rey en la entonces Plaza de la Revolución (hoy Plaza de la Concordia) de París. La negativa real a permitir que las votaciones en las reuniones de los Estados Generales –recordemos, formados por delegados de la nobleza (Primer Estado), el clero (Segundo Estado) y la burguesía (Tercer Estado)– se hicieran de manera personal, sino por estamento (con lo que la unión de nobleza y clero tenía siempre las de ganar), llevó a que los miembros del Tercer Estado (y parte del bajo clero y la nobleza) se juramentaran y presentaran a sí mismos como encarnación la nación francesa y convocaran una Asamblea Nacional, el 20 de junio, con el propósito de redactar una Constitución. El rey reunió tropas, los ánimos se caldearon en las semanas siguientes y un asalto popular para apoderarse de armas y pólvoras acumuladas en la Bastilla (que, paradójicamente, apenas mantenía recluidos a unos pocos prisioneros), terminó con la toma de esta fortaleza, el linchamiento de su gobernador y el inicio de su demolición. El 14 de julio, desde entonces, se convertiría en una de las fechas a conmemorar en el calendario (desde 1880 se ha convertido en el Día Nacional de Francia).

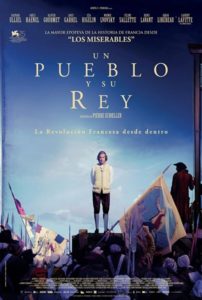

La toma de la Bastilla, que no vemos, pero sí escuchamos de fondo mientras los residentes en el parisino barrio (fabourg) de Saint-Antoine, asisten desde una cierta lejanía a unos acontecimientos que se mezclan con sus quehaceres diarios, no es la primera escena de “Un pueblo y su rey”, filme de Pierre Schoeller, presentado en la Mostra de Venecia del pasado 2018 y que, finalmente, llega a nuestras pantallas. La primera secuencia del filme nos lleva al palacio de Versalles, unos meses antes: el rey Luis XVI (Laurent Lafitte) realiza uno de esos actos que, en un gesto muy medieval (como antaño la imposición de manos que, se creía, podía curar enfermedades como la escrófula) que lo «humillaba» frente al pueblo al tiempo que se presentaba como un acto de cercanía a los más menesterosos: el lavatorio de los pies de una serie de personas de las clases populares, previamente seleccionados (y concienzudamente aseados). Un ritual simbólico, que todos aceptan como un gesto sin mayor trascendencia política, y en el que el rey se arrodilla frente a cada persona (hombre, mujer o niño), apenas moja sus pies y los seca rápidamente con un paño, terminando el acto con un tímido beso en el empeine. Un proceso mecánico, alguna frase ceremonial recitada sin emoción, se pasa de los pies de un supuesto mendigo a los de otro; no importa que el rey apenas ponga sus labios en unos pies más que limpios, sino el hecho de hacerlo, con rapidez. Es uno de esos gestos que el monarca realiza sin pasión y con poca sinceridad, pero lo importante es que se haga de cara a la galería. Cuando un niño, con los pies ya lavados, le dice al rey que pronto tendrá unos zuecos de madera, Luis XVI lo mira con una cierta sorpresa en su rostro; en realidad, es incomprensión, pues no «entiende» lo que le dice el niño: en su mentalidad nada hay más irrelevante que el calzado que pueda desear uno de sus súbditos. La relación del rey con su pueblo es paternalista («mi buen pueblo») y distante, sin interés por sus necesidades y de quien sólo se espera obediencia y devoción, del mismo modo que la visión popular del monarca es sesgada: su figura se asimila a la de un santo que (se supone) vela por el bien de Francia, alguien a quien rezar para que no falte el pan y a quien agradecer que haya paz y orden; en el Antiguo Régimen, la culpa de las carestías, de la asfixia de los impuestos y de los estragos de la guerra no es del rey, sino de su gobierno. La relación entre un rey y su pueblo cambiará en pocos años.

La película de Schoeller, que con cuidado detalle se preocupa de «recrear» la historia de una revolución entre julio de 1789 y enero de 1793, mezcla personajes reales y que todos conocemos de los libros de historia –no sólo Luis XIV y su esposa María Antonieta (de la que se dijo, de manera apócrifa, que, si el pueblo hambriento no tenía pan que llevarse a la boca, que comieran pasteles), el marqués de Lafayette, el girondino Barnave (Pierre-François Garel), la tríada revolucionaria formada por Danton (Vincent Deniard), Marat (Denis Lavant) y Robespierre (Louis Garrel), y acólitos como Saint-Just y Desmouliins, entre otros muchos– con aquellos, en su mayor parte ficticios, que forman parte de ese pueblo que se alza contra el pesado régimen absolutista de su rey: Basile (Gaspard Ulliel), un prófugo de la justicia, acogido por los residentes de un barrio parisino en el que destacan una lavandera, François (Adèle Haenel), un artesano en la forja del vidrio, llamado «el Tío» (Olivier Gourmet), su esposa Solange (Noémie Lvovsky), patriotas que lucen la escarapela o una vendedora de fruta apodada la «Reina Audu», entre muchos más.

La caída de la Bastilla y su inmediata demolición, que permite que la luz del sol ilumine una calle que no acostumbraba a verla (así eran de altas sus murallas, una secuencia de una gran carga emotiva para los personajes que viven ese momento), es la primera de muchas escenas y estampas históricas, convenientemente presentadas, y que resumen los principales hechos de la Revolución Francesa hasta la ejecución de Luis XVI: la petición de las mujeres parisinas, que caminan bajo la lluvia hasta Versalles, para que el rey se instale en la capital y ponga fin a las carestías de harina; la formación de la Asamblea Constituyente y la redacción de la que será la Constitución de 1791; la Fiesta de la Federación y la plantación de los «árboles de la libertad» durante 1790; la resistencia del rey a ceder en su autoridad (sueño mediante, en el que varios de sus ilustres antepasados le echan en cara su debilidad) y su fuga de París hasta que su carroza es detenida en Varennes; la masacre del Campo de Marte, en julio de 1791, en la que una celebración popular es reprimida con violencia por las tropas del marqués de la Fayette; la creciente pugna entre moderados y radicales en el seno de la Asamblea Legislativa, y la desconfianza hacia el rey, que busca el apoyo de otros soberanos europeos para reprimir el clima revolucionario; la jornada del 10 de agosto de 1792, con el asalto a las Tullerías, el apresamiento de la familia real y la formación de la Convención Nacional; los largos debates acerca de qué hacer con el rey, que finalmente será condenado a muerte; y la secuencia final de la ejecución del rey, en medio del silencio de una atestada Plaza de la Revolución, y el júbilo inmediatamente posterior. La relación entre el rey y su pueblo queda finalmente rota.

La caída de la Bastilla y su inmediata demolición, que permite que la luz del sol ilumine una calle que no acostumbraba a verla (así eran de altas sus murallas, una secuencia de una gran carga emotiva para los personajes que viven ese momento), es la primera de muchas escenas y estampas históricas, convenientemente presentadas, y que resumen los principales hechos de la Revolución Francesa hasta la ejecución de Luis XVI: la petición de las mujeres parisinas, que caminan bajo la lluvia hasta Versalles, para que el rey se instale en la capital y ponga fin a las carestías de harina; la formación de la Asamblea Constituyente y la redacción de la que será la Constitución de 1791; la Fiesta de la Federación y la plantación de los «árboles de la libertad» durante 1790; la resistencia del rey a ceder en su autoridad (sueño mediante, en el que varios de sus ilustres antepasados le echan en cara su debilidad) y su fuga de París hasta que su carroza es detenida en Varennes; la masacre del Campo de Marte, en julio de 1791, en la que una celebración popular es reprimida con violencia por las tropas del marqués de la Fayette; la creciente pugna entre moderados y radicales en el seno de la Asamblea Legislativa, y la desconfianza hacia el rey, que busca el apoyo de otros soberanos europeos para reprimir el clima revolucionario; la jornada del 10 de agosto de 1792, con el asalto a las Tullerías, el apresamiento de la familia real y la formación de la Convención Nacional; los largos debates acerca de qué hacer con el rey, que finalmente será condenado a muerte; y la secuencia final de la ejecución del rey, en medio del silencio de una atestada Plaza de la Revolución, y el júbilo inmediatamente posterior. La relación entre el rey y su pueblo queda finalmente rota.

La película recoge con detalle estas secuencias y con una fidelidad a los hechos se erige como un rico tapiz histórico, una buena muestra de divulgación de un proceso esencial que cambió la historia de Europa. Para los apasionados por la historia, el filme de Schoeller está lleno de matices: el inicial desprecio de la Asamblea Nacional hacia ese «populacho» que, al margen de una Constitución, sobre todo pide pan y paz; el papel de «periodistas» revoltosos como Marat o abogados como Robespierre, que en los primeros tiempos de la Revolución aún se hace empolvar la peluca propia de los privilegiados; las necesidades diarias de los personajes pertenecientes al pueblo, sus aspiraciones y la manera en que conciben el «hecho revolucionario» (la adhesión enfervorizada, la prudencia, el miedo, el rechazo a lo «nuevo»); las largas pero muy instructivas secuencias en la Asamblea, que quizá puedan resultar algo áridas para espectadores que esperen una recreación más «vibrante» de los acontecimientos; la pérdida de la ingenuidad de quienes se vieron sobresaltados por la masacre del Campo de Marte y que no dudaron en tomar las armas y asaltar las Tullerías un año después (cómo cambian las mentalidades); el rol de los sacerdotes en parroquias locales, «predicando» el Evangelio revolucionario, frente a la altivez de alto clero; la radicalización de las posturas, en última instancia, que lleva a debates encarnizados sobre el destino del rey y que, en un futuro no muy lejano, conducirá al Terror revolucionario (septiembre de 1793-agosto de 1794). Esto último no lo veremos: el filme se cierra con el alborozo popular que, tras ver cómo se le cortaba la cabeza a quien fuera su rey mediante el nuevo mecanismo de la guillotina, celebra el momento sin saber lo que deparará el futuro. La cabeza del rey, mostrada a la audiencia, mientras la mirada de la cámara se tiñe de color sangre, se erige en símbolo y fatal augurio: serán muchos los que correrán el mismo destino y la Revolución acabará por devorar a sus propios hijos.

El resultado es una película impecable en las formas, que tira la casa por la ventana en cuanto a medio, cuenta con una fascinante fotografía y recrea con detalle actitudes y entornos (del palacio de Versalles a un obrador artesanal, pasando por una Asamblea constituida en lo que antes fueron unas caballerizas). La Historia con mayúscula y las pequeñas historias se escriben en paralelo y se entrecruzan a menudo, siendo uno de los alicientes de un filme que huye de una «divulgarización» de los hechos y opta por un rigor cuasi-académico maridado con buenas dosis de espectacularidad. Como película histórica, «Un pueblo y su rey» cumple sobradamente” y como drama social deja muchas imágenes para el debate. Ideal para los curiosos de la historia, puede resultar algo densa para quienes esperen un producto de fuego y artificio. Sea como fuere, y a pesar de la tibia respuesta en el país galo, es una película que podría perfectamente verse en un aula repleta de estudiantes.